基于生态-生产-生活协同的小流域分类方法与实证

基于生态-生产-生活协同的小流域分类方法与实证

谭露1,2, 郑伊铃1, 张 嫱3, 周 璐4, 刘 霞1, 杨逸辉5, 张 雪3, 王海洋1

1. 南京林业大学林学院, 210037, 南京

2. 南京林业大学南方现代林业协同创新中心, 210037, 南京

3. 江苏省水文水资源勘测局, 210005, 南京

4. 南京水利科学研究院, 210029, 南京

5. 江苏省水利厅农村水利与水土保持处, 210029, 南京

摘要: 新时代水土保持工作要求因地制宜、实施分类指导,促进小流域生态、生产、生活协同发展。立足于生态保护与生产-生活功能发展的协同关系,采用层次分析法、逐级判别法等建模方法,开展小流域分类方法与实证研究。主要结果如下:1)提出小流域二级分类体系,一级类从生态安全出发,分为生态高敏感型、中敏感型和低敏感型,二级类以生产-生活主导功能为依据,分为产业集聚型、绿色发展型、城镇宜居型、美丽乡村型、景观休闲型和生态保育型。2)从生态、生产、生活 3 个维度确定 14 项指标,构建小流域分类的生态敏感性多准则判别模型和生产-生活主导功能逐级判别模型。3)对江苏省 3 909 条小流域进行分类,一级类中生态低敏感型占 62.98% ;二级类中绿色发展型、生态保育型和景观休闲型分别占 23.92% 、23.10% 和 20.13% ,美丽乡村型和城镇宜居型分别占 17.32% 和10.69% ,产业集聚型仅占 4.83% 。实地调研发现,分类结果符合小流域实际状况,针对各类型小流域提出的综合治理主导方向与发展重点可为小流域分类建设提供科学依据。

关键词: 水土保持; 小流域分类; 生态敏感性; 功能识别; 江苏省

小流域是中国水土流失治理的基本单元,自然因素的差异使小流域各具特点,进而导致人口密度、土地利用、产业结构的显著差异[1-3]。中共中央办公厅、国务院办公厅于 2023 年发布的《 关于加强新时代水土保持工作的意见》 ( 以下简称《意见》 )以及水利部印发的《贯彻落实掖关于加强新时代水土保持工作的意见业 实施方案》 明确要求,落实差别化保护治理措施,站在人与自然和谐共生的高度谋划水土保持工作。因此,以自然系统和经济社会系统协同优化为发展目标,探索小流域分类标准与方法,因地制宜、实施分类指导,是实现小流域综合治理提质增效、加强新时代水土保持工作的科学途径。

此前,有学者从不同角度开展了小流域分类研究,比如:基于生态清洁小流域建设存在的问题,提出分类分级建设思路[4];根据小流域的功能定位和建设目标,构建生态清洁小流域的三步分类法[5];按照水土保持分区主导功能,分析“四型冶小流域治理模式[6];对生态清洁小流域建设需求进行评价分级[7];从自然资源持续开发利用角度,构建由地形地貌、水资源条件、土地利用组成的三级分类体系[8]。但是,已有分类体系主要以生态清洁小流域为对象,从自然条件和水土保持需求方面表征小流域特征与差异,不能覆盖所有小流域,难以适应《意见》提出的小流域建设需求。

生态、生产、生活是小流域可持续发展的“三支柱冶[9],三者的协同发展与《意见》“人与自然和谐共生冶的要求不谋而合。因此,立足于生态保护与生产-生活功能发展的协同关系构建小流域分类体系,对于落实《意见》,提升小流域综合治理成效具有重要实践意义。鉴于此,笔者基于国家有关文件,立足于小流域自然承载力与发展定位的差异,探索基于生态-生产-生活的小流域分类体系与方法,并以江苏省 3 909 条小流域为例进行实证研究,为实现小流域建设分类指导与规划,提高小流域综合治理水平提供科学依据。

1

基于生态-生产-生活协同的小流域分类体系

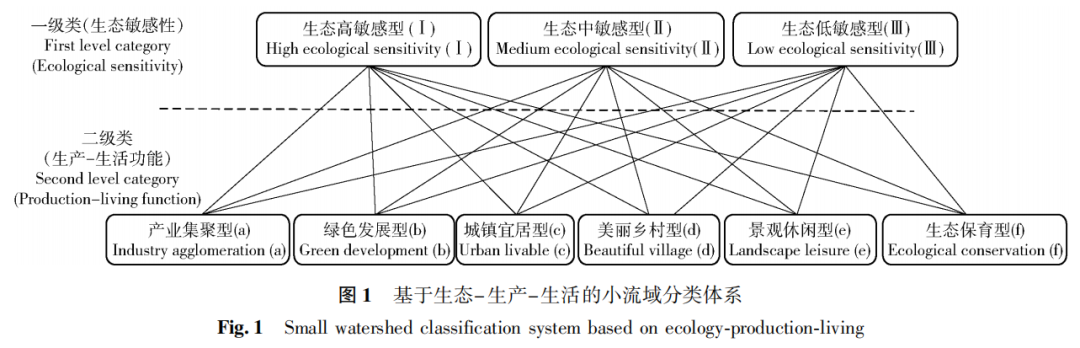

根据《意见》,水土保持工作必须坚持生态优先,保障民生。据此,以保障生态安全为目标划分一级类,以促进生产-生活功能发展为目标划分二级类,构建小流域二级分类体系,体现小流域生态环境保护需求与经济社会发展需求的协同关系(图 1)。

一级分类以生态敏感性为依据,分为生态高敏感型、生态中敏感型和生态低敏感型 3 个类型。生态敏感性越高,则生态系统的稳定性越弱、承载力越低。二级分类以生产-生活主导功能为依据,分为 6个类型:产业集聚型,以促进第二、第三产业发展为主导功能;绿色发展型,以提供农业产品为主导功能;城镇宜居型,以承载城镇人居为主导功能;美丽乡村型,以承载农村人居为主导功能;景观休闲型,以提供自然风景旅游、民俗文化旅游等旅游服务为主导功能;生态保育型,以调节区域生态环境、保障区域生态安全为主导功能。

2

基于生态-生产-生活协同的小流域分类方法

2.1 小流域分类指标

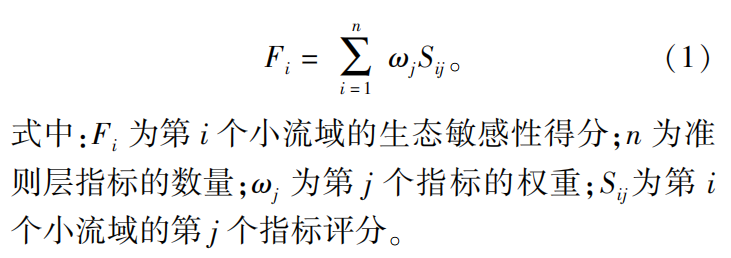

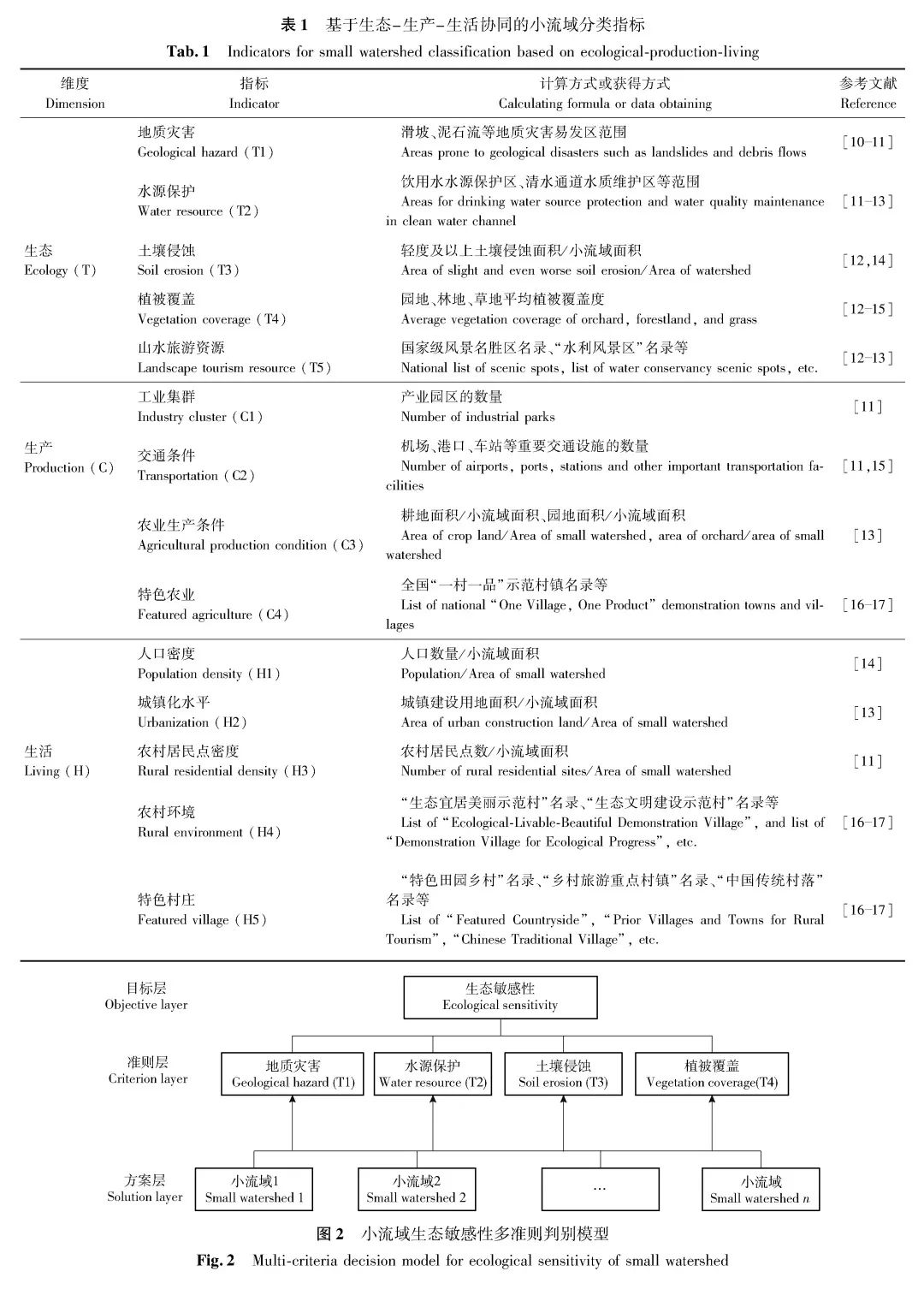

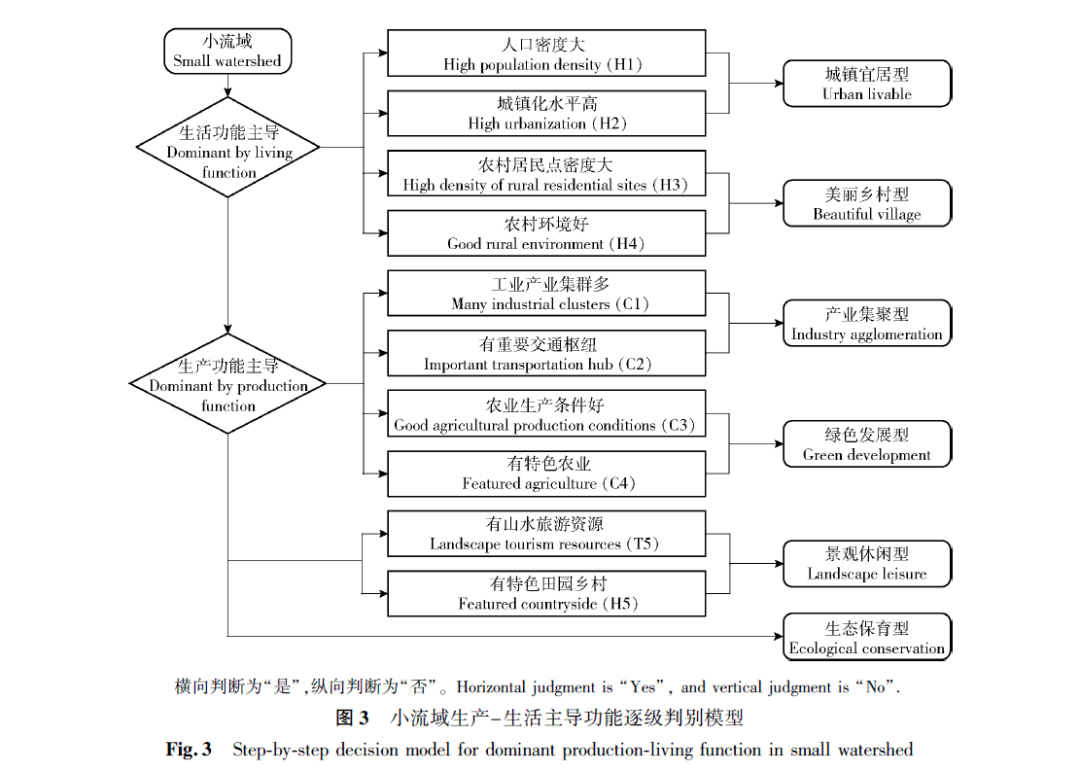

综合国内关于生态、生产、生活空间适宜性评价指标的研究成果[10 - 17],基于系统性、科学性和可操作性原则,从生态、生产、生活 3 个维度确定14 项小流域分类指标(表 1) 。生态指标主要考虑自然资源与环境,生产指标用于评价工业与农业发展水平,生活指标用于分析人居环境状况。其中,土壤侵蚀、植被覆盖、土地利用面积等由全国水土流失动态监测成果计算得到,人口密度、居民点密度等由经济社会统计数据计算得到,地质灾害、工业集群、特色农业、山水旅游等指标通过查阅相关资料及实地调研获得。

2.2.1 生态敏感性多准则判别模型

采用层次分析法[18],构建生态敏感性多准则判别模型(图 2),实现小流域的一级分类。准则层包括地质灾害、水源保护、土壤侵蚀和植被覆盖 4 项小流域分类指标,小流域生态敏感性得分

根据小流域的生态敏感性,采用自然间断点法,确定生态高敏感型、中敏感型和低敏感型的得分区间,划分小流域一级类型。

采用逐级判别法建立小流域生产-生活主导功能逐级判别模型(图 3),实现小流域二级分类。该模型以分类指标作为“滤网冶构成组合型“筛子冶[19],特征各异的小流域序次通过“筛子冶,不同的“滤网冶根据对应的小流域特征筛选类型,达到分类目的。根据小流域主要功能和建设目标的重要性以及判别的难易程度,依次考虑人居环境改善、污染治理和自然景观提升[5, 7],按照城镇宜居型、美丽乡村型、产业集聚型、绿色发展型、景观休闲型、生态保育型的顺序依次识别,采用“模型初步筛选———专家综合评定冶的人机交互操作流程,进行小流域二级分类。

3

实证研究———以江苏省为例

3.1 研究区概况

江苏省(E 116°21′~121°56′,N 30°45′~35°08′)地处中国东部沿海地区,长江、淮河下游,总面积10.26 万km2。全省地势平坦,平原占68.8%,丘陵山区占14.3%,河湖水域占16.9%。属温带与亚热带季风气候,多年平均降水量为994.5 mm,除冬季气温偏低外,春季、夏季、秋季气温均偏高。土壤以棕壤土、潮土与水稻土为主。水土流失类型以水力侵蚀为主。

基于1:1万DEM 数据、1:1万DLG 数据、高德卫星遥感影像等数据,利用ArcGIS 水文分析,结合野外调查,划定江苏省3 909 条小流域。基于2021 年全国水土流失动态监测成果,提取土地利用、土壤侵蚀、植被覆盖等小流域特征属性。同时,收集整理江苏省地质灾害防治十四五规划、生态空间管控区域规划(2020 年)、县级及以上集中饮用水水源地、国家级风景名胜区、中国美丽休闲乡村、江苏省乡村旅游重点村、江苏省特色田园乡村等自然资源和经济社会的相关资料,利用ArcGIS 进行矢量化,以小流域为单元统计分析,作为小流域类型划分的基础数据。

3.3.1 基于生态敏感性的一级分类摇

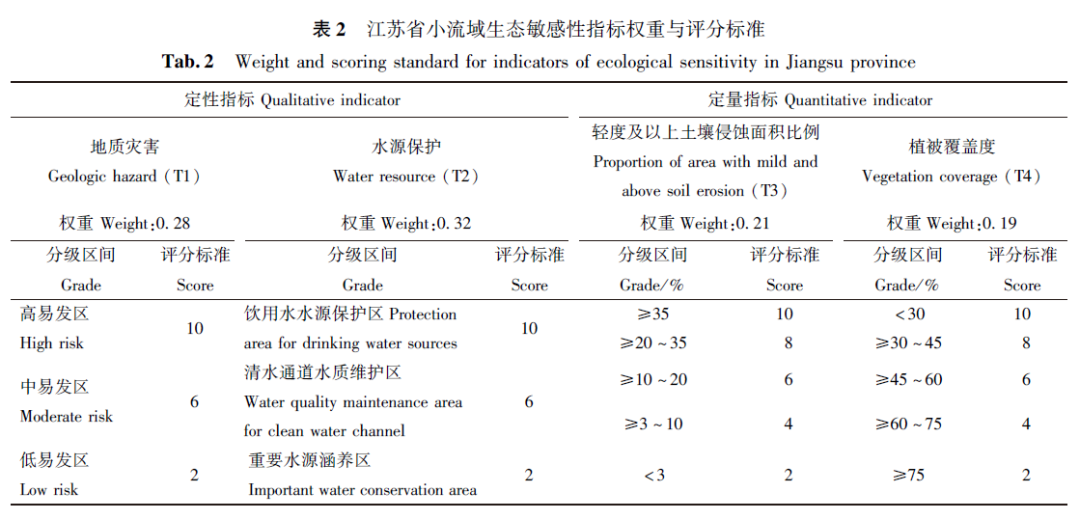

采用5 人群决策,由5 位专家运用1 ~9 标度法[20] 分别构造生态敏感多准则判别模型的准则层-目标层判断矩阵,并进行一致性检验。采用算术平均法对每位专家的排序权重进行集结[21] ,得到各个指标的权重(表2)。

由于各项指标量纲不一致,采用10 分制评价小流域的指标得分。地质灾害依据江苏省地质灾害易发分区,分为高易发、中易发和低易发3 级。水源保护依据江苏省生态空间管控区域中饮用水水源保护区、清水通道水质维护区和重要水源涵养区,按重要性分为3 级。土壤侵蚀以小流域内轻度及以上土壤侵蚀面积比例衡量,采用自然间断点法分为5 级。植被覆盖以小流域内园地、林地、草地平均植被覆盖度衡量,依据水力侵蚀区的植被覆盖度分级方法分为5 级[22] 。

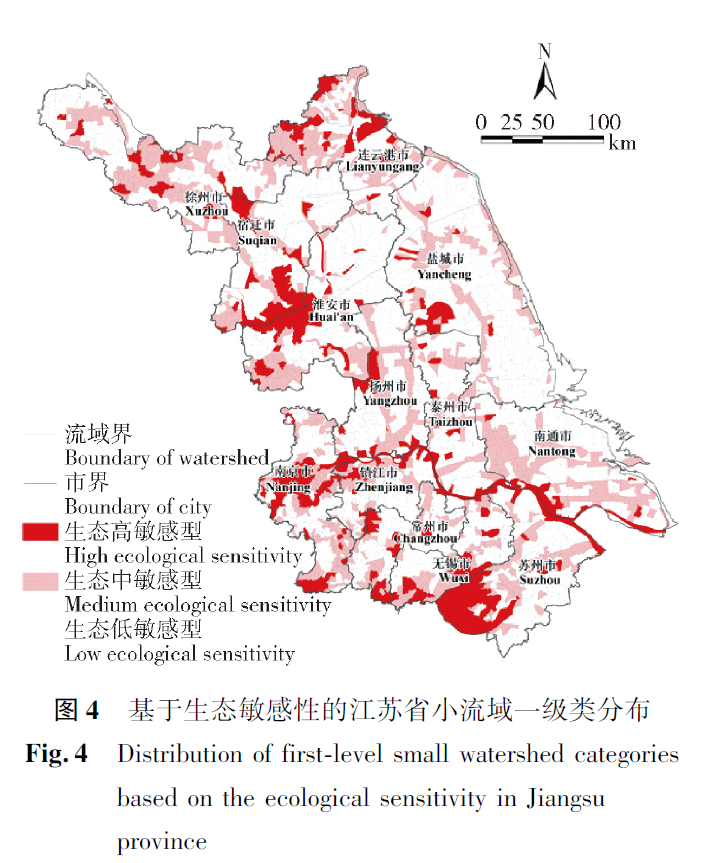

分类结果(图4)显示,江苏省生态低敏感型小流域最多,占62.98%,主要分布在平原地区;其次为生态中敏感型,占28.01%,主要分布在主要河道、水库及周边;生态高敏感型小流域数量最少,占9.01%,主要分布在滑坡、崩塌等地质灾害高发的丘陵地区以及长江、太湖、洪泽湖、骆马湖等重要水域及周边。

3.3.2 基于生产-生活主导功能的二级分类摇

基于小流域属性特征分析,将城镇建设用地面积比例>15%、人口密度>1 500 人/ km2的小流域识别为城镇宜居型;农村居民点密度>0郾5 个/ km2,或涉及江苏省生态文明建设示范村、生态宜居美丽示范村、特色田园乡村的小流域识别为美丽乡村型;涉及产业园区、港口、机场,或人为扰动用地面积比例>5%的小流域识别为产业集聚型;农产品入选全国“一村一品冶示范村,或耕地面积比例>70%、园地面积比例>5% 的小流域识别为绿色发展型;涉及国家2A 级以上风景名胜区、中国美丽休闲乡村、国家森林乡村、江苏省乡村旅游重点村的小流域识别为景观休闲型;其他不符合上述条件或不宜开发的小流域识别为生态保育型。

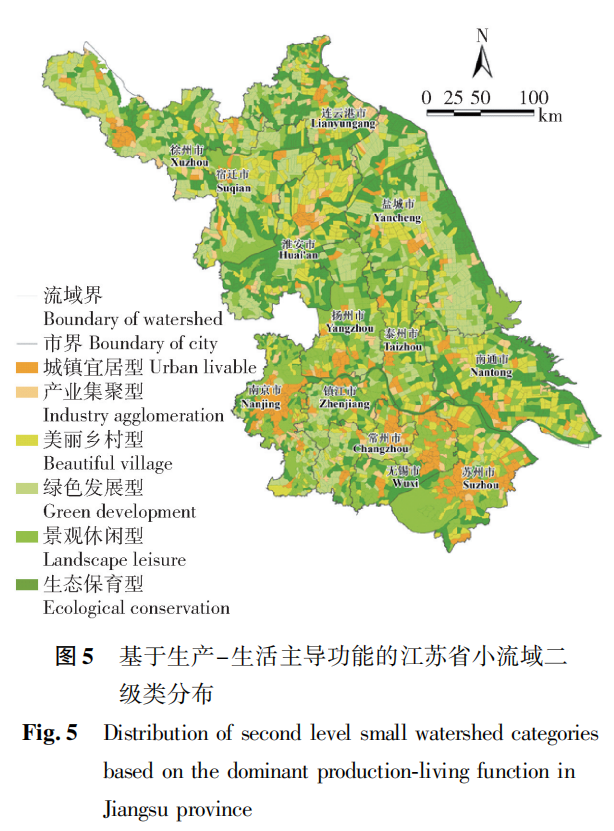

分类结果(图 5 和表 3)显示,江苏省绿色发展型、生态保育型和景观休闲型小流域数量较多,分别占 23.92% 、23.10% 和 20.13% 。其中,绿色发展型小流域主要分布在徐州市、连云港市、淮安市,生态保育型小流域主要分布在连云港市、淮安市、盐城市,景观休闲型小流域主要分布在南京市、无锡市、徐州市、盐城市和扬州市。其次是美丽乡村型和城镇宜居型小流域,分别占 17.32% 和 10.69% 。其中,美丽乡村型小流域主要分布在淮安市、南通市和盐城市,城镇宜居型小流域主要分布在南京市、苏州市和无锡市。产业集聚型小流域仅占小流域数量的4.83% ,主要分布在连云港市、盐城市、淮安市和徐州市。

3.3.3 基于生态-生产-生活协同的综合分类

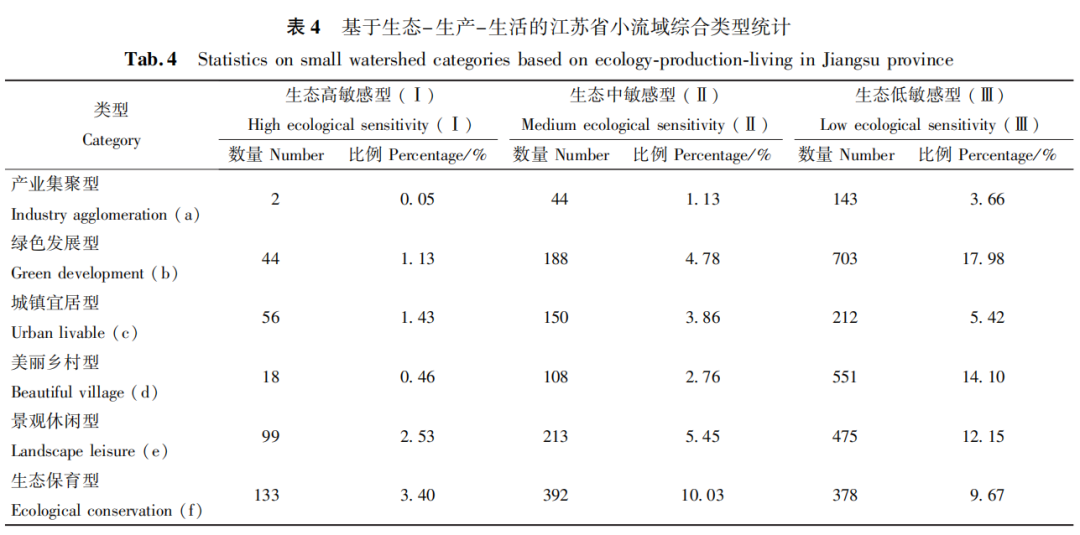

基于生态-生产-生活的江苏省小流域类型分布如图 6所示,3 909 条小流域涉及 18 个类型(表 4)。其中,生态高敏感型(Ⅰ)与中敏感型(Ⅱ)中,生态保育型(Ⅰf、Ⅱf)数量最多,约占 36% ,主要分布在地质灾害易发区、河湖密集地区,需统筹区域保护和流域治理,以区域安全、水土流失防治、生态系统保护为重点;其次为景观休闲型(Ⅰe、Ⅱe),约占 22% ,主要分布在具有山水旅游资源优势但水土流失风险较高的地区,应以防洪减灾、保护原生态为重点,提升山水环境;绿色发展型(Ⅰb、Ⅱb)、城镇宜居型(Ⅰc、Ⅱc)和美丽乡村型(Ⅰd、Ⅱd)约占 38% ,应以水环境保护为前提,统筹经济发展与生态安全,推进城市发展、乡村建设及特色农业发展;产业集聚型(Ⅰa、Ⅱa)数量较少,约占 3% ,主要为港口及周边工业园区,应统筹工业发展与河湖保护,以污染防治、环境提升为重点。

生态低敏感型(Ⅲ)中,以绿色发展型(Ⅲb)和美丽乡村型(Ⅲd)为主,约占 51% ,主要分布在村庄集中、农业生产条件较好的地区以及重要渔业水域,以乡村振兴为重点,统筹经济发展与河湖保护,大力发展绿色产业,积极推进美丽乡村建设;其次为景观休闲型(Ⅲe) ,约占 19% ,分布在具有山水、民俗旅游资源优势且水土流失风险较低的地区,统筹旅游资源开发,以提升山水环境、挖掘民俗文化为重点;生态保育型(Ⅲf) 约占 15% ,主要涉及重要湿地和森林生态系统,虽然水土流失风险较低,但仍需加强区域保护,以涵养水源、湿地保护为重点;产业集聚型( Ⅲa) 和城镇宜居型(Ⅲc)约占 14% ,以城市建设为主导,统筹经济发展与流域治理。

4

讨论

小流域分类体系的建立依赖于分类研究的目的。20 世纪 90 年代,为提升资源开发管理效率,主要以自然条件为依据构建小流域分类体系[8];随着生态文明建设的深入,以及生态清洁型小流域建设的推进,开展了以水土流失综合治理为目的小流域分类研究,从水土保持主导功能、小流域治理和发展目标定位等角度划分小流域类型[5-6]。然而,水土流失综合治理不仅具有综合性、系统性和科学性,还需统筹考虑生态系统和经济社会发展。为此,本研究从生态安全出发进行一级分类,并根据生产-生活主导功能进行二级分类,形成了基于生态-生产-生活协同的二级分类体系。其中,一级类可指导生态保护措施制定,二级类可指导经济社会发展,对于落实《意见》要求,谋划人与自然和谐共生的水土保持工作具有较强实践价值。

针对上述小流域分类体系,本研究从生态、生产、生活 3 个维度确定了 14 项与分类体系相匹配的分类指标,通过构建多准则判别模型和逐级判别模型识别小流域类型。实地调研结果表明,案例区的小流域分类结果符合实际状况,验证了分类指标与模型的适用性。在实际应用中,指标的计算方法可以根据数据来源适当调整。例如,在数据可获得的条件下,可以基于产业园区的面积计算指标 C1,根据人均收入水平计算指标 H2 等。

本研究以位于长江中下游地区的江苏省为例进行实证分析,对同类型地区具有一定的借鉴参考价值。但不同地区的自然地理条件、经济发展水平、社会风俗习惯等存在差异,导致指标权重和阈值的差异化。本研究采用自然断点法确定生态敏感性分类阈值,人口密度、建设用地比例、交通条件等指标阈值则基于江苏省指标数据特征并结合定性分析确定,后续可通过更为细致的定量分析,或通过不同类型区域的比较分析确定阈值,进而完善分类方法,提高分类精度。

5

结论

1)从生态保护与生产-生活功能协同发展的角度提出小流域二级分类体系,为实现小流域分类建设,促进生态-生产-生活协同发展提供科学依据。

2)从生态、生产、生活 3 个维度确定 14 项分类指标,构建生态敏感性多准则判别模型和生产-生活主导功能逐级判别模型,用于识别一级类和二级类。

3)采用本文提出的分类体系与方法划分江苏省 3 909 条小流域类型,分类结果符合实际状况,针对各类小流域提出的综合治理主导方向与发展重点,可为小流域建设提供有益参考。

6

参考文献

向上滑动阅览