穆兴民等:植被恢复下黄土高塬沟壑区的产流机制与模式

明确流域产流机制及产流模式是构建水文模型和土壤侵蚀模型的基础,对流域综合治理及水资源的合理开发利用等具有重要指导意义。影响产流机制及其模式的因素包括气候及下垫面特征两方面[1],人类活动主要通过影响下垫面中的地表特征而影响产汇流机制及过程。Horton 在1935 年出版的《地面径流现象》中阐明了均质包气带产生超渗地面径流及地下径流的物理条件,明确了土壤入渗对产流的重要作用。近年来,通过林草植被营造及自然恢复、梯田及淤地坝建设等,使黄土高原地区坡耕地等不断向林草地转变、植被覆盖度不断提高[2],大规模植被恢复已经显著改变了下垫面中的地表水文物理特性。植被枯枝落叶层和根系通过提高土壤的孔隙度、容重及团聚体含量等,影响地表产流机制和过程[2-5]。当植被的生态水文功能恢复后,小流域场次洪水的洪峰流量、径流深、径流系数、地表径流量占比均减小,而壤中流增加,黄土高原地区的产流模式从过去的超渗产流模式[6-7]向蓄满产流模式转变,形成黄土高原特有的浅层蓄满产流模式[8-9]。笔者在黄土高原黄土丘陵区水沙过程模拟研究中发现,采用现有的水文模型时尽管参数率定及验证期的模拟效果很好,但模拟的近20 a 来植被恢复后洪水过程的退水段,普遍存在与实测退水过程及径流泥沙量相比误差较大问题,主要原因是没有采用正确的产流机制和模式。因此,明确黄土高原地区坡面产流过程及其机制的变化,对正确开展流域水文模拟及土壤侵蚀过程研究至关重要。本文以黄土高塬沟壑区的甘肃省庆阳市杨家沟和董庄沟两条小流域为研究对象,采用水文学上常用的流域控制站场次洪水过程线法,分析流域场次洪水过程线、洪水要素、退水曲线的变化,以揭示植被恢复对黄土高原产流机制及产流模式的影响。

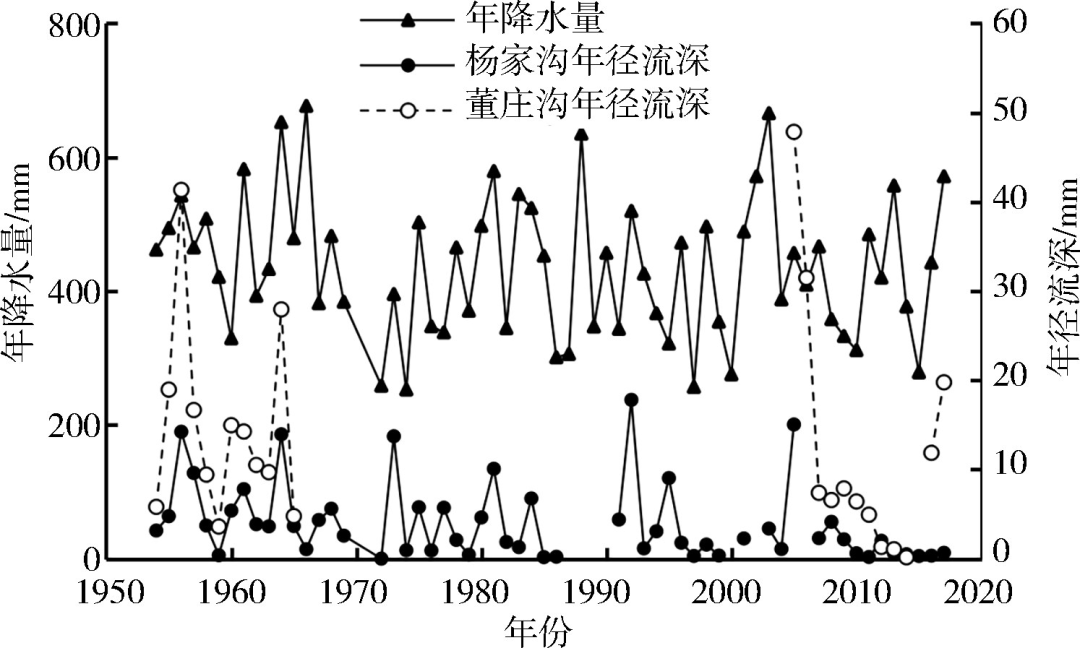

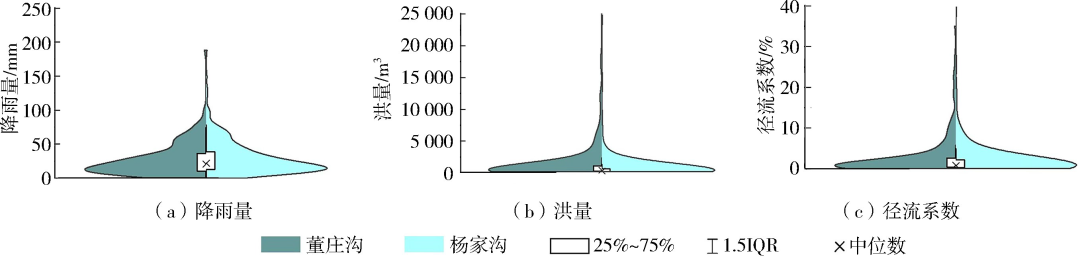

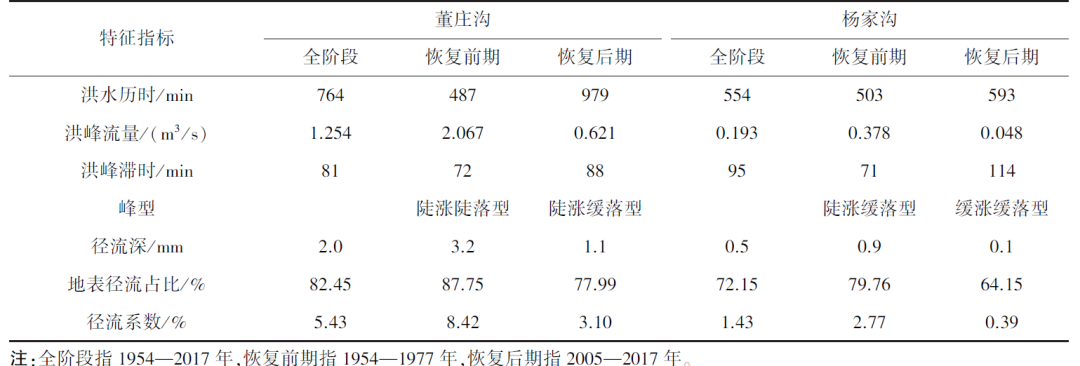

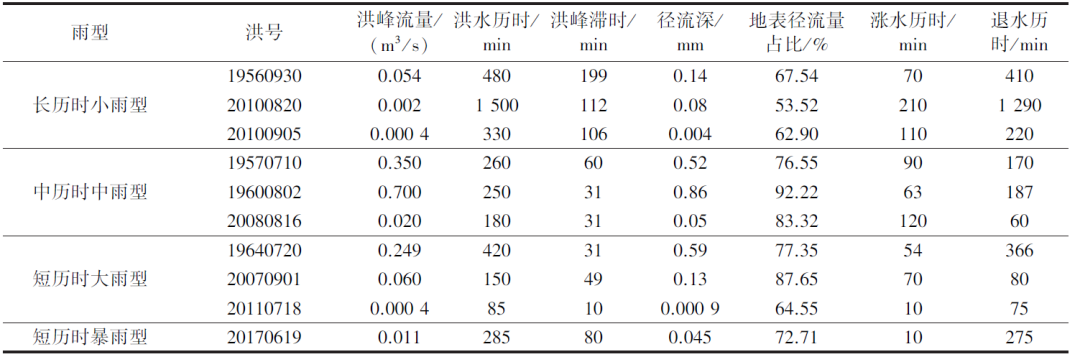

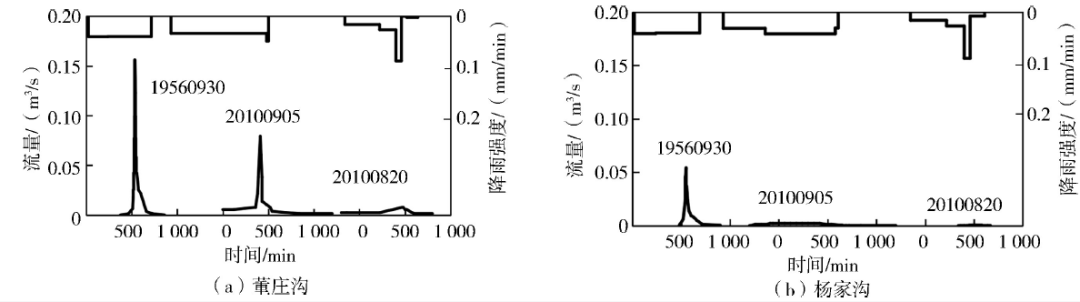

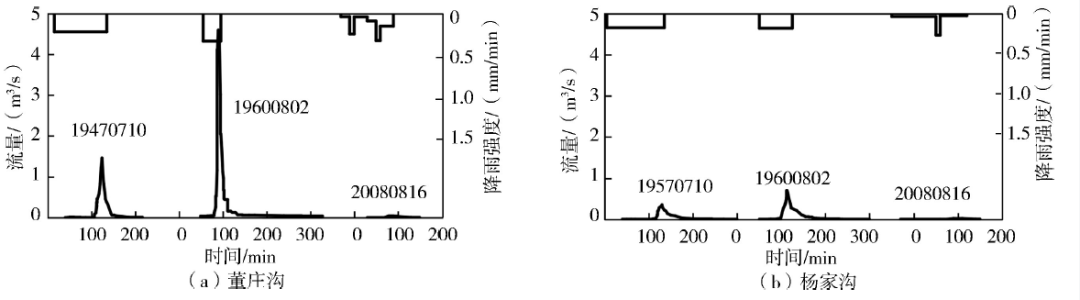

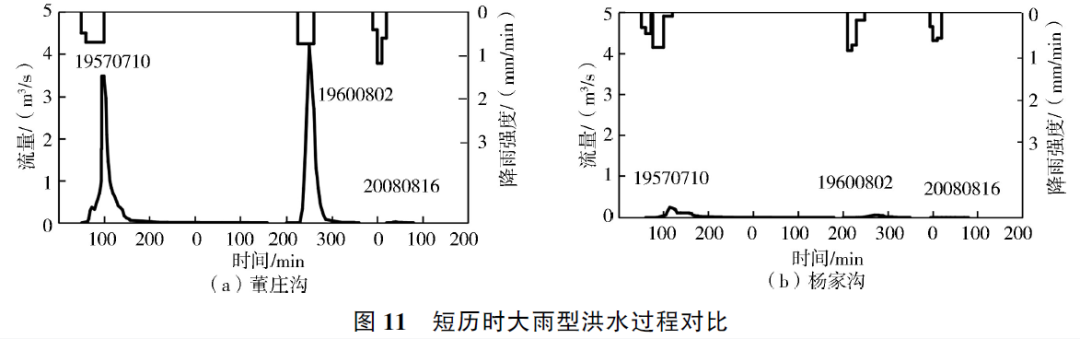

随植被生态水文功能的恢复,流域产流能力降低,洪水历时延长,地表径流量占比减小,暴雨洪水过程趋于坦化,从陡涨陡落型向缓涨缓落型转变,以人工造林恢复为主的杨家沟小流域与以草地自然恢复为主的董庄沟小流域相比,这些变化更为明显。研究区两条小流域相似暴雨形成的洪水过程主要特征指标见表1。

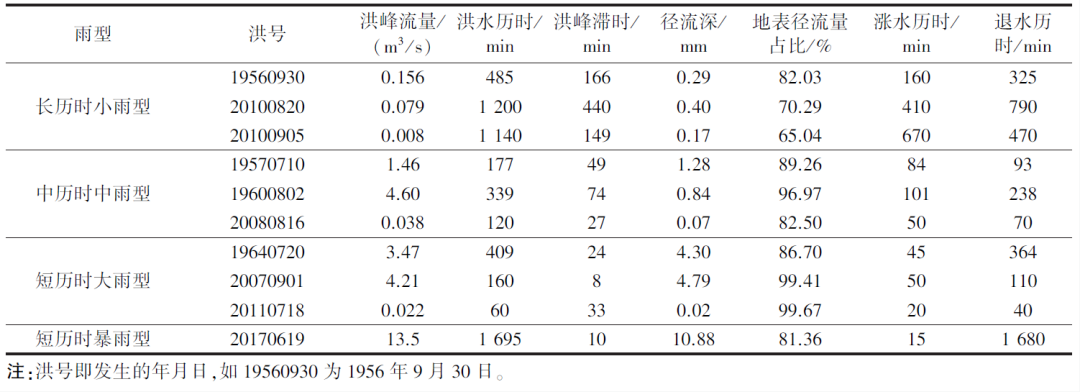

3.3.2 不同暴雨类型洪水过程线的变化

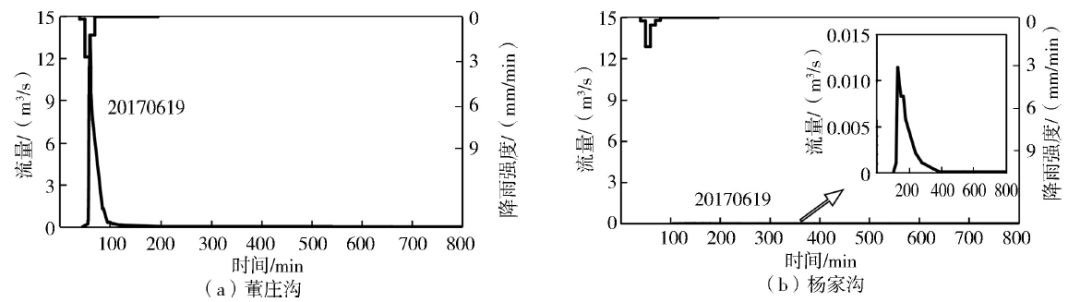

随着流域植被生态水文功能的恢复和提升,无论是杨家沟小流域还是董庄沟小流域,洪水过程线均从陡涨陡落型逐渐向缓涨缓落型甚至扁平化的开口向下的抛物线型转变,特别是1999 年开始实施退耕还林(草)工程及封山禁牧以来,洪水过程线变得更加平坦,即使在2017 年6 月19 日的特大暴雨情况下,洪峰流量亦表现出明显的坦化。董庄沟小流域及杨家沟小流域不同时期各类雨型的典型暴雨洪水过程线见图9~图12。

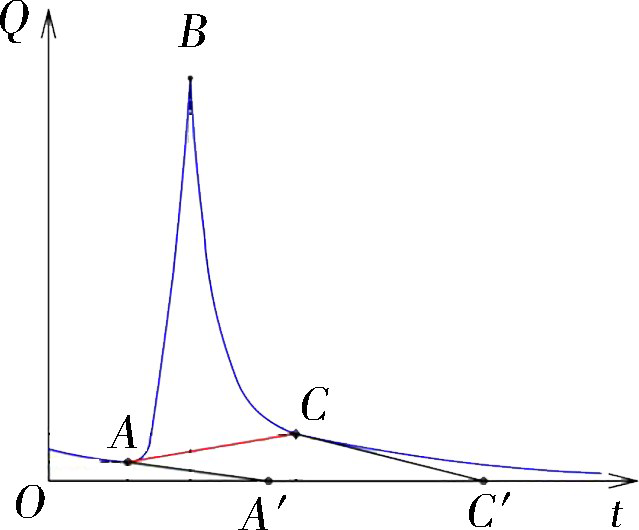

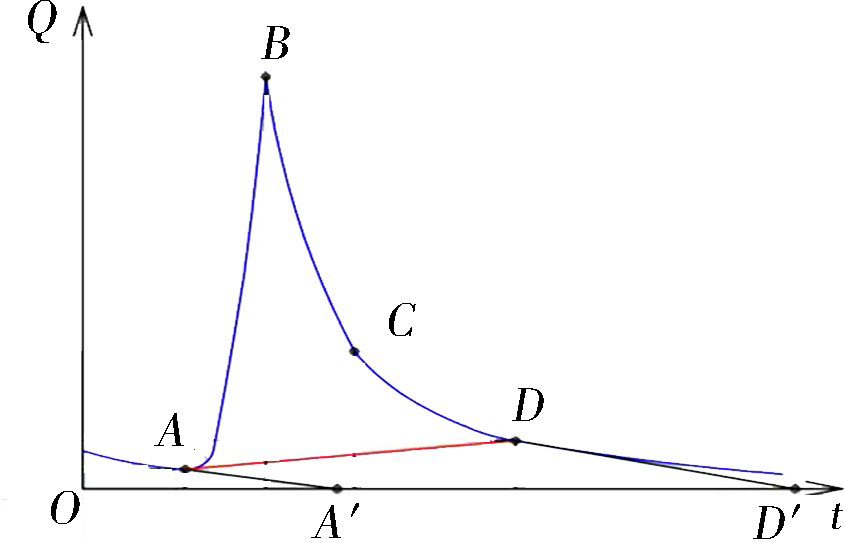

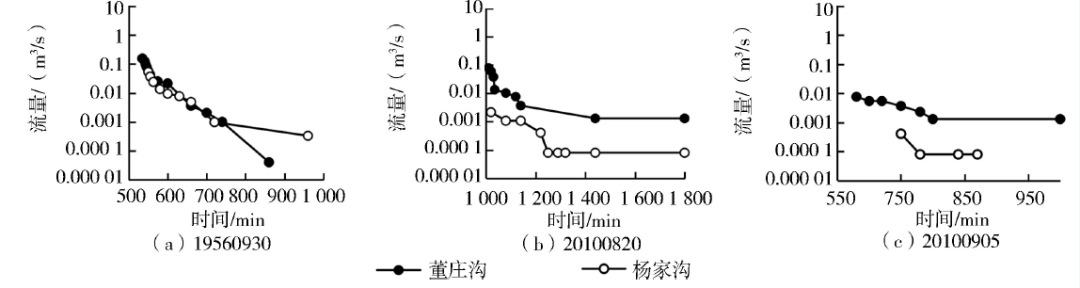

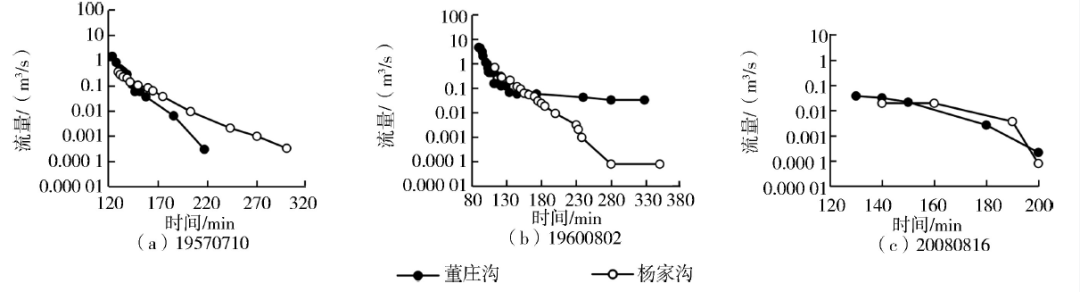

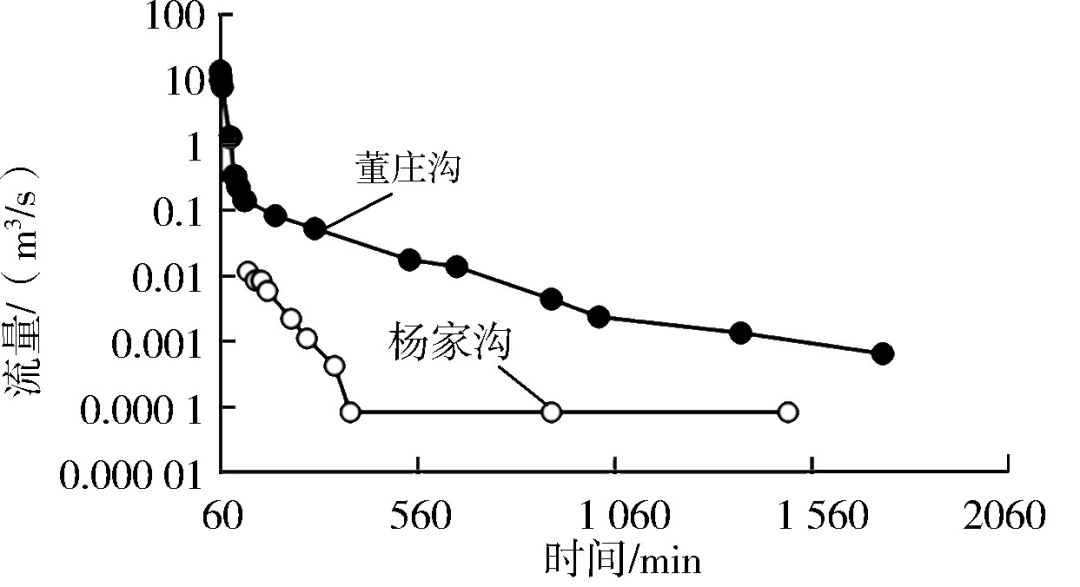

3.3.3 不同暴雨类型洪水退水曲线的变化与产流模式

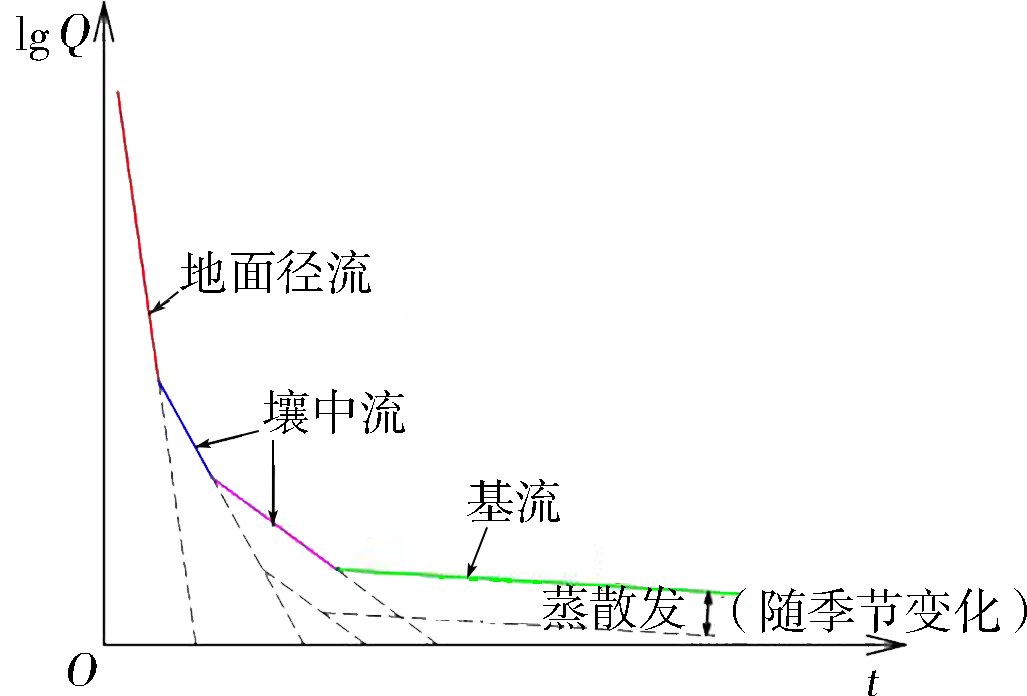

两条小流域各类典型暴雨洪水退水曲线见图13~图16(图16 洪号为20170619),可以看出植被恢复后期的洪水退水曲线斜率发生了显著变化:植被恢复前期两条小流域洪水径流组分均以超渗地表径流(Rs)为主,而植被恢复后期随着植被生态水文功能的恢复,洪水径流组分不再是单一的超渗地表径流,而逐渐向超渗地表径流和壤中流组合(Rs+Rint)转变,以人工造林恢复为主的杨家沟洪水径流甚至向饱和地表径流和壤中流组合(Rsat +Rint)转变,即产流模式有从传统的超渗产流[6-7]向蓄满产流模式转变的趋势。需要说明的是,杨家沟小流域和董庄沟小流域土壤含水量及土壤入渗特征变化情况表明,上述“蓄满”并非整个黄土包气带的“蓄满”,而是浅层土壤的“蓄满”[8]。

通过对以人工造林恢复为主的杨家沟小流域和以草地自然恢复为主的董庄沟小流域年径流量及洪水过程分析,发现随植被生态水文功能的恢复与提升,流域植被在蓄水、滞洪、坦化洪峰等方面发挥了显著的作用。尽管植被并非影响黄土高原产流机制及产流模式的唯一因素,但是1999 年开始实施退耕还林(草)工程及封山禁牧政策以来,植被覆盖度及其生态水文功能显著提升,已成为影响黄土高原产流过程及机制的一个非常活跃的重要因素。在人类活动对已恢复植被扰动较少情况下,相较于裸地,植被茎秆及枯枝落叶层能显著减小坡面径流深及其雷诺数和弗劳德数而增大阻力系数,从而使地表径流量减少7%~65%[16]。植被恢复使得地表糙率增大[17-19],从而延长降雨在地表的滞留时间,为增加降雨入渗提供了先决条件。在黄土高原地区,随着植被生态水文功能的恢复与增强,林草植被的水源涵养能力不断提升,在相似条件下,乔木林冠层的截留蓄水能力较灌木林高近1.5 倍,而人工乔木林的枯落物层最大持水量较自然恢复草地(撂荒草地、封禁草地)、人工灌木和人工草地(苜蓿)分别增加了78.6%、196.2%和319.7%。植被恢复的林草地水源涵养功能综合指数较农田提高了29.1%,其中人工乔木、人工灌木、人工草地、自然恢复草地分别较农田提高了38.10%、2.38%、20.00%和48.03%[20]。因枯枝落叶层及其对土壤结构的改善而拦蓄的雨水,有效地把广义的降水资源转化为植物生长所需的生态用水。

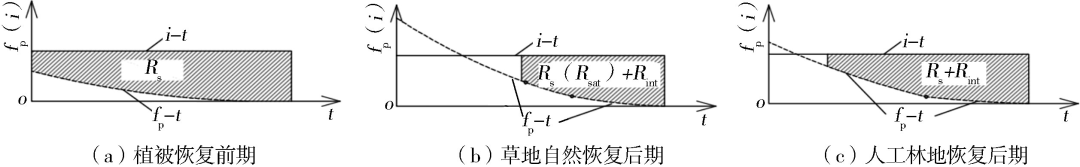

通过对两条小流域不同暴雨类型的洪水退水曲线进行分析,发现随植被生态水文功能的恢复,径流组分不再是单一的地表超渗径流(Rs),而逐渐转向由超渗地表径流和壤中流构成(Rs+Rint),甚至由地表饱和径流和壤中流构成(Rsat +Rint)。这些转变说明产流模式有从传统的超渗产流向蓄满产流转变的倾向,其中以人工造林恢复为主的杨家沟小流域较以草地自然恢复为主的董庄沟小流域更为明显。产流模式的改变,从防洪减灾角度看,植被恢复能有效滞洪坦峰从而有效防洪减灾;从涵养水源及广义水资源利用角度看,植被恢复能有效增加土壤水资源量、调节径流资源的季节分配。林草植被的枯枝落叶、活及死根对土壤的团聚体、孔隙度、容重等物理性质也产生改善作用,使土壤入渗能力显著提升[2,4-5],进而使到达地表或蓄积在表层的雨水更快更多地进入土壤并下渗[21-22]。降雨后,受地表植被及其对土壤水文物理性质的影响,产流过程已发生变化,如图17 所示(图中i 为降雨强度、 fp 为地表入渗能力)。植被恢复前,黄土高原在几乎“光秃”情况下,地表产流类型为“Rs型”,即因地表入渗能力小于降雨强度而“超渗”产流;在林草植被恢复的早期,地表产流类型为“Rs +Rint 型”,但不能单单用“超渗”或“蓄满”进行描述,降雨前期,地表入渗能力小于降雨强度而“超渗”产流,由于包气带表层发生较大变化,壤中流相对地表径流而言是“蓄满”产流,因此此时实际上为相对不透水层的“超渗”产流;在林草植被恢复的后期,地表产流类型为“Rsat +Rint型”,是在土壤性质更进一步改善的情况下,地表拦蓄及土壤入渗能力更强,前期降雨几乎完全渗入土壤被蓄存,随着降雨的继续,雨水进一步入渗,相对不透水层向下入渗的速率远远小于表层土壤含水量达到饱和的速率,于是出现相对于表层土壤而言的“蓄满”产流,但对整个包气带而言,更深层次的土壤并未饱和,对整个黄土层总体而言,应称为“超渗”产流。因此,黄土高原地区产流模式改变的现象可被称为“浅层蓄满”产流。在小流域控制站观测的径流组分中含有了壤中流(Rint)、地表饱和径流(Rsat),季节性小流域出口断面的径流日数增多[20]等,都是蓄满产流的特征。黄土高原植被恢复使得产流模式从超渗产流向蓄满产流转变,但由于黄土厚达几十米甚至300 m,半干旱气候区降雨具有雨量相对较小、历时相对较短的特征,植被对土层的作用深度有限等,因此植被引起的黄土高原产流模式向蓄满产流改变并非一般所指的包气带蓄满产流,而是“浅层蓄满”产流模式[2,8]。在大雨或长历时降雨后,黄土高原出现的滑坡及其表层土体的大面积土壤蠕动也印证了发生“浅层蓄满”产流的现象[23]。